헤라클레스의 기둥

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

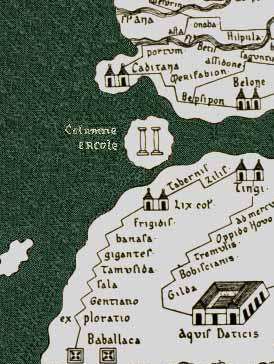

헤라클레스의 기둥은 그리스 신화에서 유래한 상징으로, 헤라클레스가 수행한 과업 중 서쪽 끝에서 게리온의 소를 가져오는 여정을 나타낸다. 지브롤터 해협을 형성한 두 산, 또는 멜카르트 신전의 기둥과 연관되며, 플라톤은 아틀란티스를 이 기둥 너머에 위치시켰다. 르네상스 시대에는 항해의 한계를 나타내는 "Ne plus ultra"라는 경고가 새겨지기도 했다. 스페인 국장과 카를 5세의 문장에 등장하며, '플러스 울트라'라는 모토를 통해 새로운 세계로의 진출을 상징한다. 예술 작품, 건축물, 그리고 달러 기호($)와도 연관되어 있으며, 다양한 문화적 상징성을 지닌다.

"헤라클레스의 기둥"이라는 이름은 그리스 신화의 영웅 헤라클레스에서 유래되었다.[9] 헤라클레스는 12가지 과업을 수행해야 했는데, 그 중 하나는 서쪽 끝에서 게리온의 소를 가져와 에우리스테우스에게 데려가는 것이었다. 스트라보는 핀다로스의 유실된 구절을 인용하여 "핀다로스가 '가데스의 문'이라고 부르는 기둥들은 그가 그것들이 헤라클레스가 도달한 가장 먼 한계라고 주장할 때 언급된다."라고 하였다.[2] 플라톤은 전설의 섬 아틀란티스를 "헤라클레스의 기둥" 너머에 위치시켰다.[4]

헤라클레스의 기둥은 지구 여러 지역으로 통하는 문 또는 관문으로 여러 곳에서 언급된다. 카르타고의 제독 히밀코는 기둥 남서쪽에 있는 얕은 대지를 조사하도록 파견되었는데, 그의 보고서에는 "파도와 파도 사이의 골짜기에 많은 해조류가 자라나 마치 덤불처럼 배의 항행을 늦춘다 (중략) 바다 괴물들이 여기저기서 느릿느릿 움직이고, 느릿느릿 나아가는 함대 사이를 거대한 괴물이 밍기적거리며 헤엄치고 있다"라는 내용이 있었다. 이 묘사는 "진흙 바다"라기보다는 사르가소 해와 같다.

2. 유래

2. 1. 그리스 신화 속 헤라클레스

그리스 신화에 따르면 헤라클레스는 12가지 난제로 시험을 당했는데, 그 중 하나는 게리온의 소를 서쪽 끝에서 데려와 에우리스테우스에게 주는 것이었다. 이는 헤라클레스가 12과업을 수행하는 과정 중 가장 서쪽에서 일어난 일이었다. 스트라보는 핀다로스의 유실된 시구를 인용하여 "핀다로스가 '가데스의 문'이라고 부르는 기둥들은 헤라클레스가 도달한 가장 먼 한계"라고 언급했다.[18][2] 플라톤은 아틀란티스가 헤라클레스의 기둥 너머에 있다고 주장했다.[4]

헤라클레스는 헤스페리데스 동산을 넘어 아틀라스 산맥을 건너야 했다. 산을 오르는 대신 괴력을 이용해 산을 부수었고, 그 결과 대서양과 지중해가 연결되고 지브롤터 해협이 생겨났다. 부서진 산의 한 부분은 지브롤터이고, 다른 한 부분은 몬테 아초 또는 제벨 무사로, 이 두 산이 헤라클레스의 기둥으로 불리게 되었다. 디오도루스 시켈루스는 헤라클레스가 산맥을 부순 것이 아니라 이미 있던 해협을 좁혀 괴물들의 침입을 막았다고 주장했다.[8]

2. 2. 명칭의 기원과 변천

그리스 신화에 따르면 헤라클레스는 12가지 난제로 시험을 당했는데, 그 중 하나가 게리온의 양떼를 가장 서쪽 지역에서 데려와 에우리스테우스에게 주는 것이었다. 이것은 헤라클레스가 12과업을 수행하는 과정 중 가장 서쪽에서 일어난 일이었다. 스트라보는 그의 저서에서 시인 핀다로스의 유실된 시구 중 일부를 인용했는데, "핀다로스가 '게이드의 문'이라고 부른 곳은 헤라클레스가 다다른 곳 중 가장 먼 곳이었다"는 대목이 그것이다.[18] 플라토는 아틀란티스가 헤라클레스의 기둥 너머 어딘가에 사라져 버렸다고 주장했다.

헤라클레스는 헤스페리데스 동산을 넘어 아틀라스 산맥을 건너가야 했다. 거대한 산을 오르는 대신 헤라클레스는 괴력을 이용해 산줄기를 없애버렸다. 때문에 당시 바다를 막고 있던 아틀라스 산맥이 갈라지면서 대서양과 지중해가 생겨났고 그 사이에 조그만 지브롤터 해협이 생겨나게 됐다고 한다. 부서진 산의 한 부분이 지브롤터이고 나머지 한 부분이 북아프리카의 세우타나 모로코의 제벨 무사라는 것으로 연관될 수 있다. 이후로 이 두 산줄기가 헤라클레스의 기둥으로 불리기 시작했으며 그 이름과 관련한 전설이 나타나기 시작했다. 훗날 디오도로스 시켈로스는 헤라클레스가 산맥 통째를 부순 것이 아니라 단순히 이미 있던 해협의 너비를 좁혀서 대서양을 통해 지중해로 넘어오려는 괴물들을 막은 것이라고 적었다.

에트루리아인과 로마인들이 받아들인 그리스 신화에 따르면, 헤라클레스가 12가지 과업을 수행해야 했을 때, 그 중 하나(열 번째)는 서쪽 끝에서 게리온의 소를 가져와 에우리스테우스에게 데려가는 것이었는데, 이것은 그의 여행의 서쪽 한계를 나타냈다. 스트라보가 인용한 핀다로스의 유실된 구절은 이 맥락에서 가장 초기에 추적 가능한 언급이었다. "핀다로스가 '가데스의 문'이라고 부르는 기둥들은 그가 그것들이 헤라클레스가 도달한 가장 먼 한계라고 주장할 때 언급된다."[2] 헤로도토스 이후 헤라클레스와 멜카르트 사이에는 일대일 연관성이 있어왔기 때문에 가데스/가데이아(현대 카디스) 근처 사원에 있는 "멜카르트의 기둥"이 때때로 진정한 ''헤라클레스의 기둥''으로 여겨져 왔다.[3]

플라톤은 전설의 섬 아틀란티스를 "헤라클레스의 기둥" 너머에 위치시켰다.[4] 르네상스 전통에 따르면, 기둥에는 "Ne plus ultra"(Non plus ultrala와 같으며, "더 이상 아무것도 없다")라는 경고가 새겨져 있어, 항해자와 탐험가들에게 더 이상 나아가지 말라는 경고의 역할을 했다.[5]

일부 로마 자료에 따르면,[6] 헤라클레스는 헤스페리데스의 정원으로 가는 길에 에리테이아 섬을 지나가다가 한때 아틀라스였던 산을 건너야 했다. 헤라클레스는 거대한 산을 오르는 대신 초인적인 힘을 사용하여 산을 부수었다. 그렇게 함으로써 그는 대서양을 지중해와 연결하고 지브롤터 해협을 형성했다. 갈라진 산의 한 부분은 지브롤터이고 다른 부분은 몬테 아초 또는 제벨 무사이다. 이 두 산은 이후 헤라클레스의 기둥으로 알려지게 되었지만, 다른 자연물들도 이 이름과 관련되어 왔다.[7]

그러나 디오도루스 시켈루스는 헤라클레스가 지협을 부수어 지브롤터 해협을 만드는 대신, 이미 존재하던 해협을 "좁혀" 대서양의 괴물이 지중해로 들어오는 것을 막았다고 주장했다.[8]

일부 버전에서는 헤라클레스가 하늘을 땅에서 떼어놓기 위해 두 기둥을 세워 아틀라스를 저주에서 해방시켰다고 한다.[9]

"헤라클레스의 기둥"이라는 이름은 그리스 신화의 영웅 헤라클레스에서 유래되었다. 헤라클레스에게 주어진 12가지 과업 중 하나는, 대양 오케아노스의 서쪽 끝에 떠 있는 섬 에뤼테이아에 사는 게리온이 기르는 붉은 소를 에우뤼스테우스 왕에게 데려오는 일 (헤라클레스의 10번째 과업)이 있었다. 에뤼테이아로 향하는 도중에, 아틀라스 산을 횡단해야 했지만, 헤라클레스는 산을 오르는 대신, 지름길을 택하기로 생각했다. 그래서, 거인이었던 거대한 산을 그 괴력으로 부수기로 했다. 헤라클레스는 불멸의 망치 창 또는 곤봉 (신화에 따라 다름)을 사용하여 산을 두 동강 냈다. 그 결과, 대서양과 지중해가 지브롤터 해협에서 연결되었다. 이후, 갈라진 두 산을 하나로 묶어 헤라클레스의 기둥이라고 부르게 되었다.

헤라클레스의 기둥은 지구의 여러 지역으로 통하는 문 또는 게이트로서 여러 곳에서 언급된다. 카르타고의 제독 히밀코(Himilco)는 Muddy Sea(기둥의 남서쪽에 있는 얕은 대지) 영역을 조사하도록 파견되었으며, 그 보고서에 다음과 같은 내용을 썼다. "파도와 파도 사이의 골짜기에 많은 해조류가 자라나 마치 덤불처럼 배의 항행을 늦춘다 (중략) 바다 괴물들이 여기저기서 느릿느릿 움직이고, 느릿느릿 나아가는 함대 사이를 거대한 괴물이 밍기적거리며 헤엄치고 있다"(Avienus). 이 묘사는 "진흙 바다"라기보다는 사르가소 해와 같다.

플라톤에 따르면, 잃어버린 왕국 아틀란티스는 헤라클레스의 기둥 너머에 있었다고 한다.

헤라클레스의 기둥은 스페인의 국장에도 그려져 있다. 이 도안은 신성 로마 제국 카를 5세 (스페인 왕 카를로스 1세)의 유명한 문장에 기초한다. "플러스 울트라"라는 라틴어 모토는 헤라클레스의 기둥을 지중해의 게이트로서보다는, 다른 세계로의 입구로 보고 싶은 소망을 나타낸다. 이것은 신화에 나오는, 세계의 끝을 나타내는 기둥에 새겨진 경구 "Non Plus Ultra (Nec Plus Ultra)"(이 너머에는 아무것도 없다)의 반어법과도 같다. 게다가 그 모토는 스페인이 한때 바다 건너에 소유했던 영토도 나타낸다.

3. 역사적 의의

플라톤에 따르면, 잃어버린 왕국 아틀란티스는 헤라클레스의 기둥 너머에 있었다고 한다.

스페인 제국은 '플루스 울트라(Plus ultra)'라는 모토를 사용했는데, 이는 헤라클레스의 기둥을 넘어서는 안 된다는 금기를 깨고 더 큰 세상으로 나아가 신세계를 발견하려는 야망을 상징한다. 또한 스페인이 이미 확보하고 있던 해외 식민지를 상징하는 용어이기도 했다.[16] 기둥에는 "더 나아가"를 뜻하는 라틴어인 ''플러스 울트라''라는 모토가 새겨져 있으며, 이는 기둥이 관문임을 암시한다. 이 문구는 아메리카 대륙의 발견 이후 "더 이상 나아갈 수 없다"는 뜻의 ''넥 플러스 울트라''에서 수정되었는데, 이는 고대부터 헤라클레스의 기둥을 거주 가능한 세계의 최서단으로 여겼던 생각을 불식시켰다.

헤라클레스의 기둥은 스페인 국가 문장에 나오며 그 연원은 스페인의 왕이자 신성로마제국의 황제였던 카를 5세에서 시작한다.

3. 1. 페니키아의 해상 무역과 기둥

페니키아인들은 현재 모로코 일대에 주요 식민지를 개척하고 무역을 장악했다. 페니키아 무역인들은 강력한 해군력을 바탕으로 헤라클레스의 기둥을 통해 군기지를 만들고 대서양 연안과 맞닿는 곳에 연이어 도시를 건설했다. 릭서스에서 켈라를 거쳐 마지막으로 모가도르가 있었다.[19]

가데스 너머, 오늘날의 모로코에 해당하는 여러 중요한 마우리타니아 식민지는 페니키아 상선단이 헤라클레스의 기둥을 통과하여 대서양 연안을 따라 기지를 건설하기 시작하면서 건설되었다. 이 식민지들은 북쪽의 릭서스를 시작으로 켈라를 거쳐 마지막으로 모가도르에 이르렀다.[10]

가데스/가데이라 섬(오늘날의 카디스, 해협 바로 너머)의 동쪽 해안 근처에서 스트라보는[11] 티레 헤라클레스의 서쪽 신전을 묘사하는데, 그리스인들은 해석학la에 의해 이 신을 페니키아 및 포에니의 멜카르트와 관련된 신으로 보았다. 스트라보는[12] 신전 안에 있는 두 개의 청동 기둥, 각각 높이가 8큐빗인 기둥이 그곳을 방문하여 헤라클레스에게 제물을 바친 많은 사람들에 의해 진정한 헤라클레스의 기둥으로 널리 알려졌다고 언급한다. 그러나 스트라보는 이 이야기가 사기라고 믿고 있으며, 부분적으로 이 기둥에 새겨진 비문에는 헤라클레스에 대한 언급은 없고, 페니키아인들이 그것을 만드는 데 든 비용에 대해서만 언급하고 있다고 지적한다. 티레의 멜카르트 신전의 기둥 또한 종교적으로 중요했다.

스트라보은 가데스 섬 또는 가데이라 섬(지브롤터 해협 너머에 있는 현재의 카디스) 동해안 근처에는 "티레의 헤라클레스"라고 불리는 멜카르트의 최서단 신전이 있었다고 기록했다(3.5.2-3). 스트라보는 신전 안에 있는 높이 8큐빗(약 4m)의 두 개의 청동 기둥을, 이 장소를 방문하여 헤라클레스에게 헌물을 바친 많은 사람들이 진짜 헤라클레스의 기둥이라고 떠벌리고 다녔다고 기록했다(3.5.5-6). 그러나 스트라보는 그 소문이 기만이라고 믿었으며, 그 기둥의 명문에는 헤라클레스에 대한 언급이 전혀 없다고 가볍게 언급하고, 그 다음에는 페니키아인이 그것을 만드는 데 얼마나 많은 비용을 들였는지에 대해서만 이야기하고 있다고 지적했다.

3. 2. 스페인 제국과 '플루스 울트라(Plus Ultra)'

헤라클레스의 기둥은 스페인 국가 문장에 나오며 그 연원은 스페인의 왕이자 신성로마제국의 황제였던 카를 5세에서 시작한다. 그의 좌우명이었던 ‘플루스 울트라(Plus ultra)’는 헤라클레스의 기둥을 넘어서는 안 된다는 금기를 깨고 더 큰 세상으로 나아가 신세계를 발견하려는 야망으로 대변된다. 또한 스페인이 이미 확보하고 있던 해외 식민지를 상징하는 용어이기도 했다.[16] 기둥에는 "더 나아가"를 뜻하는 라틴어인 ''플러스 울트라''라는 모토가 새겨져 있으며, 이는 기둥이 관문임을 암시한다. 이 문구는 아메리카 대륙의 발견 이후 "더 이상 나아갈 수 없다"는 뜻의 ''넥 플러스 울트라''에서 수정되었는데, 이는 고대부터 존재해 온, 헤라클레스의 기둥을 거주 가능한 세계의 최서단으로 여겼던 생각을 불식시켰다.

헤라클레스의 기둥은 스페인의 국장에도 그려져 있다. 이 도안은 신성 로마 제국 카를 5세 (스페인 왕 카를로스 1세)의 유명한 문장에 기초한다. "플러스 울트라"라는 라틴어 모토는 헤라클레스의 기둥을 지중해의 게이트로서보다는, 다른 세계로의 입구로 보고 싶은 소망을 나타낸다. 이것은 신화에 나오는, 세계의 끝을 나타내는 기둥에 새겨진 경구 "Non Plus Ultra (Nec Plus Ultra)"(이 너머에는 아무것도 없다)의 반어법과도 같다. 게다가 그 모토는 스페인이 한때 바다 건너에 소유했던 영토도 나타낸다.

3. 3. 시리아 지리학에서의 기둥

시리아어 학자들은 그리스 과학 저서를 시리아어 및 아랍어로 번역하려는 노력을 통해 헤라클레스의 기둥에 대해 알고 있었다. ''Ktaba d'ellat koll 'ellan''(《모든 원인의 원인》)으로 알려진 시리아어 지식 개요는 두 개가 아닌 세 개의 기둥이 있다고 주장하는 것이 특이하다.[13]

가데스 섬 또는 가데이라 섬(지브롤터 해협 너머에 있는 현재의 카디스) 동해안 근처에는 "티레의 헤라클레스"라고 불리는 멜카르트의 최서단 신전이 있었다([스트라본] 3.5.2-3). 스트라본은 신전 안에 있는 높이 8큐빗(약 4m)의 두 개의 청동 기둥을, 이 장소를 방문하여 헤라클레스에게 헌물을 바친 많은 사람들이 진짜 헤라클레스의 기둥이라고 떠벌리고 다녔다고 기록했다(3.5.5-6). 그러나 스트라본은 그 소문이 기만이라고 믿었으며, 그 기둥의 명문에는 헤라클레스에 대한 언급이 전혀 없다고 가볍게 언급하고, 그 다음에는 페니키아인이 그것을 만드는 데 얼마나 많은 비용을 들였는지에 대해서만 이야기하고 있다.

4. 문화적 상징성

헤라클레스의 기둥은 지구의 여러 지역으로 통하는 문 또는 게이트로 언급된다. 카르타고의 제독 히밀코(Himilco)는 기둥 남서쪽의 얕은 대지(Muddy Sea) 영역을 조사하도록 파견되었는데, 그 보고서에는 "파도와 파도 사이의 골짜기에 많은 해조류가 자라나 마치 덤불처럼 배의 항행을 늦춘다 ... 바다 괴물들이 여기저기서 느릿느릿 움직이고, 느릿느릿 나아가는 함대 사이를 거대한 괴물이 밍기적거리며 헤엄치고 있다"라고 쓰여 있다. 이 묘사는 "진흙 바다"라기보다는 사르가소 해와 같다.

플라톤에 따르면, 잃어버린 왕국 아틀란티스는 헤라클레스의 기둥 너머에 있었다고 한다.

헤라클레스의 기둥은 스페인 국장에도 그려져 있다. 이 도안은 신성 로마 제국 카를 5세 (스페인 왕 카를로스 1세)의 문장에 기초한다. "플러스 울트라"라는 라틴어 모토는 헤라클레스의 기둥을 지중해의 게이트가 아닌, 다른 세계로의 입구로 보고 싶은 소망을 나타낸다. 이는 신화에서 세계의 끝을 나타내는 기둥에 새겨진 경구 "Non Plus Ultra (Nec Plus Ultra)"(이 너머에는 아무것도 없다)와는 반대된다. 이 모토는 스페인이 한때 바다 건너에 소유했던 영토도 나타낸다.

단테 알리기에리는 『신곡』 지옥편 제26곡에서 오디세우스가 헤라클레스의 기둥(과거에는 세계의 서쪽 끝)을 통과했다고 썼다. 오디세우스는 미지의 지식을 얻는 것이 목적이라며 부하들을 위험에 빠뜨린 것을 정당화한다. 5개월 항해 후 연옥을 발견하지만, 회오리바람을 만나 배는 침몰한다.

화폐의 달러 표기([17])는 컴퓨터에서는 S 표기에 세로선이 하나인 경우가 많지만, 지폐 등에서는 두 개인 경우가 많다. 이 두 개의 표기는 유럽과 아프리카를 잇는 헤라클레스의 기둥(지브롤터, 세우타)을 나타낸다는 설이 있다.

4. 1. 예술 작품 속 기둥

단테 알리기에리의 지옥편 26곡에서 오디세우스는 헤라클레스의 기둥을 지나 항해한 이야기를 언급한다. 오디세우스는 미지의 지식을 얻는 것이 목표라는 사실로 선원들을 위험에 빠뜨린 것을 정당화한다. 5개월간의 항해 끝에 오디세우스는 연옥 산을 보지만, 살아있는 동안 자신의 힘과 지혜만으로 연옥에 접근하려는 오만 때문에 일어난 소용돌이를 만나 배와 모든 사람들을 침몰시킨다.

기둥은 프랜시스 베이컨의 미완성 작품으로, 그 두 번째 부분인 영향력 있는 ''노붐 오르가눔''(Novum Organum)인 1620년의 ''대혁신''(Instauratio Magna, "위대한 갱신")의 판화 표지에 눈에 띄게 나타난다. 기단부의 좌우명은 "많은 사람들이 지나가고 지식은 더 커질 것이다"(Multi pertransibunt et augebitur scientia)이다. 이 이미지는 스페인과 합스부르크가의 선전에 사용된 기둥을 기반으로 했다.

4. 2. 건축물에 나타난 기둥

세우타에는 "헤라클레스의 기둥" (Columnas de Hérculeses)이라는 현대적인 조각상이 있다.

로스 바리오스의 스페인 해안에는 헤라클레스의 기둥에서 영감을 얻은 쌍둥이 타워인 토레스 데 헤라클레스가 있다. 이 타워는 2015년 세비야에서 카하솔 타워가 완공될 때까지 안달루시아에서 가장 높은 타워였다.

국립 자치 멕시코 대학교의 중앙 도서관 남쪽 벽에는 예술가 후안 오고르만이 제작한 벽화 '문화의 역사적 표현'이 묘사되어 있으며, 이곳에서 멕시코의 식민지 시대와 카를 5세의 가문을 상징하는 헤라클레스의 기둥을 묘사하고 있다.[15]

4. 3. 화폐 기호($)와의 연관성

화폐의 달러 표기([17])는 컴퓨터에서는 S 표기에 세로선이 하나인 경우가 많지만, 지폐 등에서는 두 개인 경우가 많다. 이 두 개의 표기는 유럽과 아프리카를 잇는 두 개의 기둥인 헤라클레스의 기둥(지브롤터, 세우타)을 나타낸다는 설이 있다.참조

[1]

인용

Geographia

[2]

인용

Nem

[3]

서적

Greek Religion

https://books.google[...]

Harvard University Press

2012-11-02

[4]

웹사이트

Sea level study reveals Atlantis candidate

https://www.newscien[...]

2019-12-12

[5]

서적

Renaissance Futurities: Science, Art, Invention

https://books.google[...]

Univ of California Press

[6]

인용

Hercules Furens

[7]

웹사이트

H. L. Jones' gloss on this line in the Loeb Classical Library

https://penelope.uch[...]

[8]

인용

[9]

인용

[10]

웹사이트

Mogador, Megalithic Portal

http://www.megalithi[...]

2007

[11]

인용

[12]

인용

[13]

간행물

A Syriac Fragment from The Cause of All Causes on the Pillars of Hercules

https://archive.toda[...]

2012

[14]

웹인용

Pillars of Hercules at Ceuta

https://paganplaces.[...]

2020

[15]

웹사이트

Biblioteca Central

http://www.bibliotec[...]

2019-05-28

[16]

서적

Diálogo delas empresas militares y amorosas, compuesto en lengua italiana

https://books.google[...]

1658

[17]

문서

$

[18]

인용

[19]

웹사이트

Mogador, Megalithic Portal

http://www.megalithi[...]

2007

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com